0409

2007年4月9日(月)

世界遺産(奈良・吉野)に会いに行く旅

この地が桜の里となったのは、役行者が蔵王権現を刻んだ木が桜であったと伝わることから、御神木として、桜が保護、献木されてきたためであるといわれている。

吉野駅付近の下千本、吉水神社から「ひと目千本」の桜が見られる中千本、さらに桜の海と蔵王堂が一望できる花矢倉のある上千本、そして西行庵の建つ奥千本まで標高差500mの尾根を徐々に咲き上るので約3週間にわたってお花見を楽しめる。

良い天気の4月9日、春色に染まる吉野山に行きました。

下千本から中・上・奥千本まで、ヤマザクラを中心に約200種3万本の桜が咲き誇る吉野山は、南朝哀史の舞台、修験道の根本道場という顔も持ち、太閤秀吉も花見に訪れた日本一の桜の名所で、いつかは是非行って見たいと思っていたところです。

朝10時頃に近鉄吉野駅に到着。

吉野千本口駅(近鉄吉野駅から徒歩すぐ)からロープウェイ(3分350円)で吉野山駅へ向かう

吉野山駅を出れば、目の前が吉野山のメインストリート

通り沿いには旅館や飲食店土産物屋さんがずらりと並ぶ

黒門

金峯山寺の総門で、昔は、公家・大名でもこの門からは槍を伏せ、馬を下り、駕籠から出て歩いたといわれている

銅鳥居・かねのとりい  (吉野山駅から徒歩5分)

(吉野山駅から徒歩5分)

高さ7.5m、柱の周り3.3mの銅製の鳥居。

修験者はこの鳥居に手を触れ、修行の無事を祈願して大峯山に向かう。

発心門とも呼ばれ、ここで修行の道に入ることを決心する。

俗世間から浄土への入口とされる。

金峯山寺・仁王門(国宝) 高さ20.3m 重層入母屋造り

(銅鳥居から徒歩5分)

(銅鳥居から徒歩5分)

仁王さま

蔵王堂(国宝)

三体の蔵王権現が本尊。室町時代の再建。

高さ34m、四方36mで、木造古建築としては東大寺大仏殿に次ぐ大きさ。重層入母屋造り檜皮葺き。

吉野山から山上ヶ岳(大峯山1719m)に至る金峯山は万葉の昔より聖地として知られ、多くの修行者や貴族が足跡を印している。

白鳳年間(7世紀末)修験道の開祖・役行者(えんのぎょうじゃ・634年生まれ)がこの金峯山を道場として修行され、蔵王権現を感得し、そのお姿を桜の木に刻み、お堂を建ててお祀りした。これが蔵王堂で、金峯山寺の草創である。

平安から鎌倉にかけて隆盛をきわめ、白河上皇なども参詣したという。

蔵王堂では、「骨仏釈迦像と本地堂特別拝観」開催中(4月1日〜5月6日)で、鎌倉時代の作とされる像高211.2mの「木造釈迦如来立像」を拝むことが出来た。

木造釈迦如来立像の解体修理で、体幹部に骨灰らしきものを混ぜた砂状のものが塗られていることが確認された。(蔵王堂拝観400円)

吉水神社(よしみずじんじゃ)  金峯山寺(蔵王堂)から徒歩10分

金峯山寺(蔵王堂)から徒歩10分

もともと金峯山寺の格の高い僧坊だったが、明治の神仏分離令で神社となる。

祭神は後醍醐天皇、楠木正成、吉水院宗信。

書院には「義経潜居の間」や「弁慶思案の間」、「後醍醐天皇玉座の間」などがある。

頼朝に追われた源義経が静御前や弁慶らと一時ここに身を隠した。

また、京の都を追われた後醍醐天皇が行在所として南朝を樹立したところ。

豊臣秀吉が花見の本陣を置いたことでも知られる。

吉野山で義経と別れた後、追っ手に捕らえられた白拍子の静が舞を舞わされたと伝えられる勝手神社は火災に遭い、今は吉水神社に仮置されている。

吉水神社の境内からひと目千本の桜を見る

藤井利三郎薬局 登録商標:三足蛙印

役行者が考案したという和漢胃腸薬、陀羅尼助丸ダラニスケガンの老舗 36分包(720粒入)1,575円

瓶入(1,980粒入)2,625円

桜の海の向こうに見える如意輪寺

竹林院(ちくりんいん)

(吉水神社から徒歩15分)

(吉水神社から徒歩15分)

創建は聖徳太子とも空海ともいう古刹。

千利休が作庭したという池泉回遊式庭園の群芳園は名園。

この辺りの中千本から上千本までは曲がりくねった急な上り坂が続くが、私は竹林院前というバス停から奥千本行きのバスに乗車する。

竹林院前〜奥千本口 所要時間約15分、バス乗車券400円

竹林院前〜奥千本口 所要時間約15分、バス乗車券400円

奥千本口から金峯神社へ向かう

奥千本口から金峯神社へ向かう

金峯神社

静かな拝殿

静かな拝殿

吉野山の最奥に鎮座する金峯神社は、金峯山の地主神である金山毘古神を祀る。

この神は金峯山に埋まっていると信じられていた黄金の守護神でもある。

藤原道長参拝の記録が残っている。

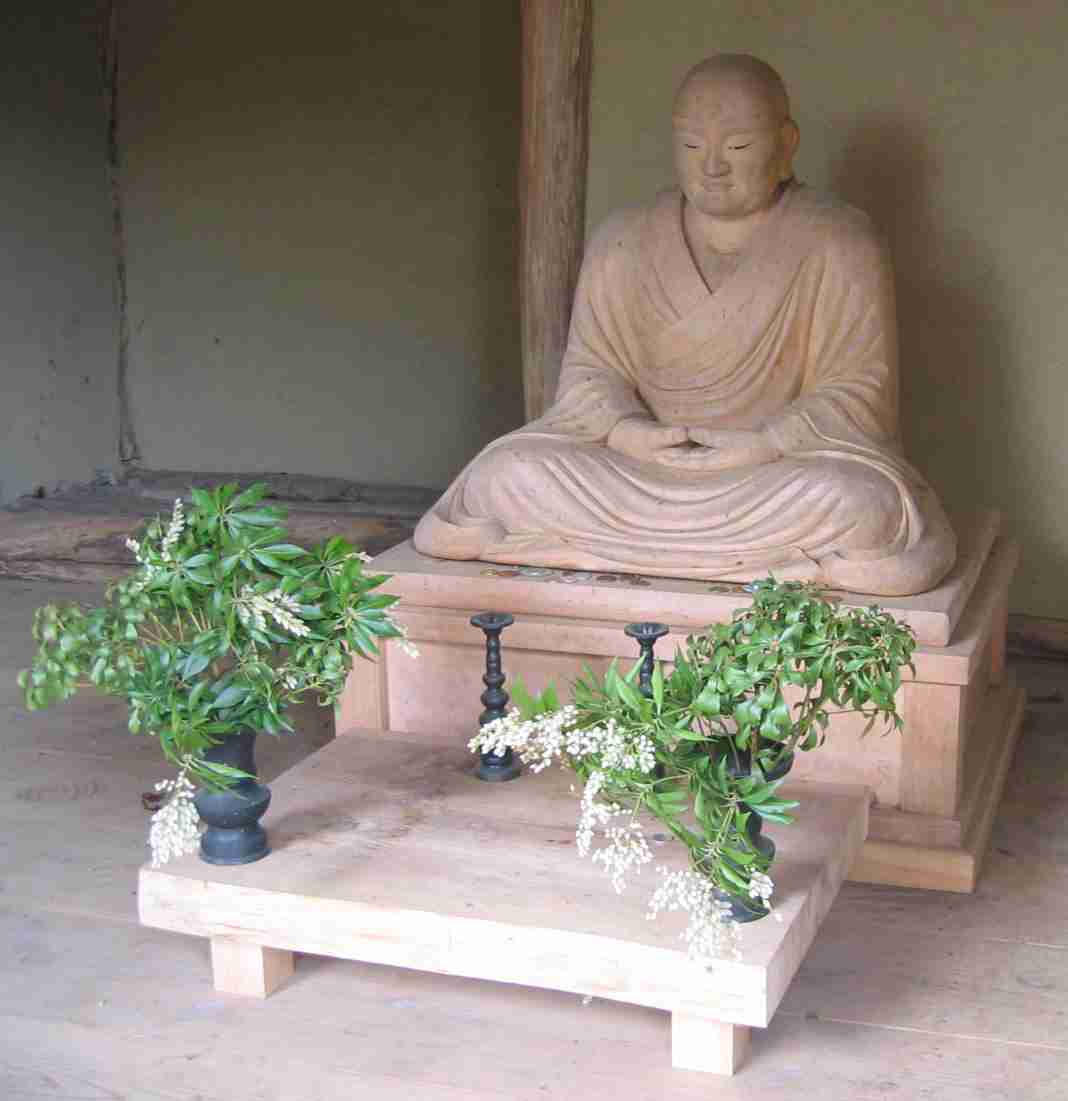

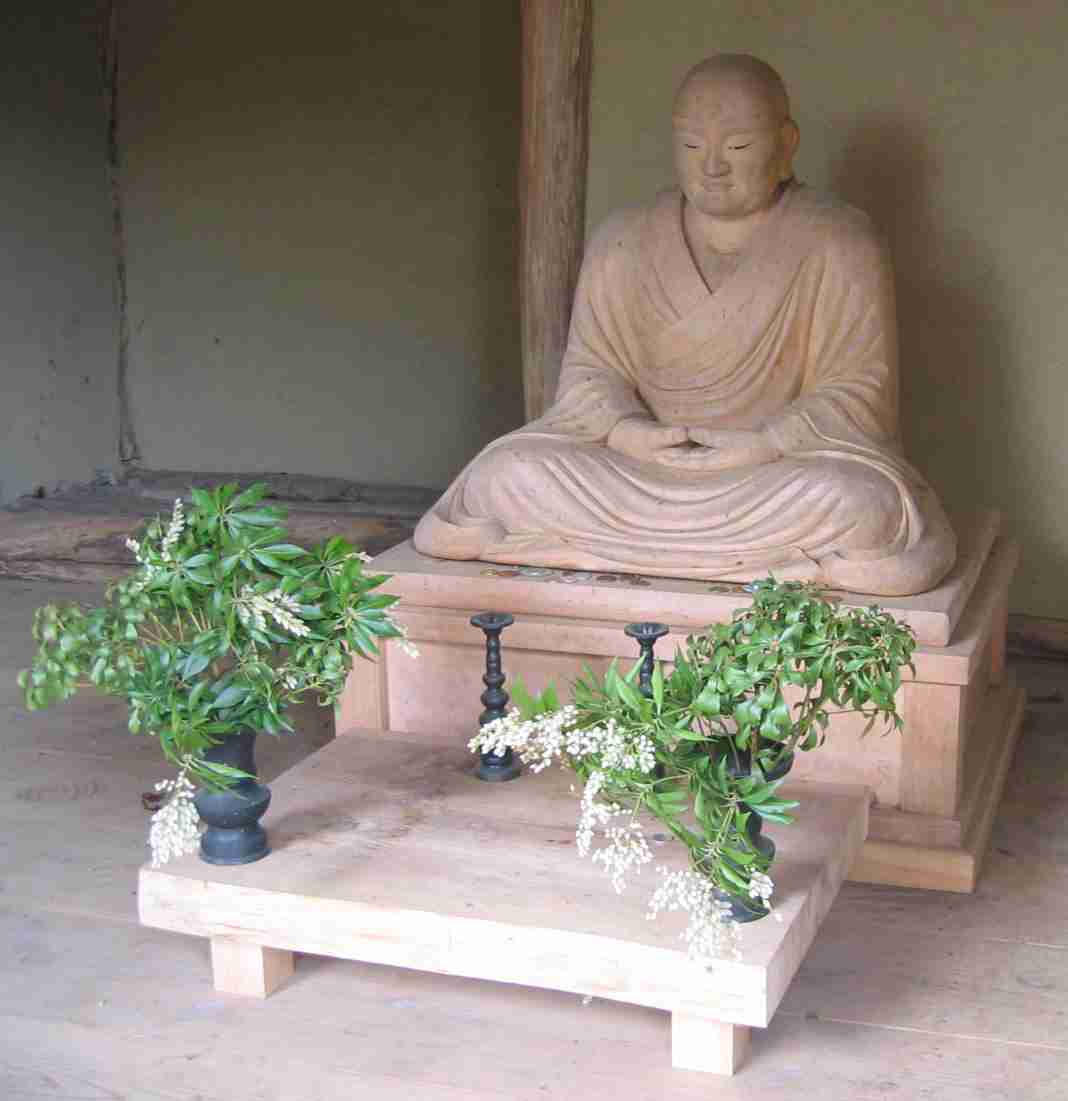

建物の一角に安置された役行者像。横の板には「吉野の桜の名声は役行者のおかげなり」と書かれているそうな。

金峯神社に咲いていた花  ミヤマカタバミ

ミヤマカタバミ

金峯神社の近くにひっそりと建つ義経ゆかりの隠れ塔(蹴抜塔)

金峯神社から西行庵に向かう道

金峯神社から西行庵に向かう道

苔清水  西行庵の近くにある清水

西行庵の近くにある清水

西行庵

西行庵の右の高い木にだけ桜が咲き始めていた(左写真)が、この桜に気が付く人は少ない感じだった。

西行庵は、奥千本に隠れるように佇む庵。放浪の歌人西行が3年間幽居していたという。

松尾芭蕉は貞享元年(1684)と同5年にこの地を訪れた。

草庵内には安置されている西行の木像の前には満開のアセビの花が供えられていた。

草庵内には安置されている西行の木像の前には満開のアセビの花が供えられていた。

来週、奥千本の桜は満開になるのだろう。

下りはバスに乗らずに、奥千本口から上千本に向かって歩く

ナガバモミジイチゴ

果実は6〜7月に橙黄色に熟し、食べられる

コバノミツバツツジ

コバノミツバツツジ

水分神社(みまくりじんじゃ)

上千本に鎮まる静寂境で、社殿は豊臣秀頼の再建。桃山期の華麗な建築。水の分配を司る水分神を祀り、「子守明神」といわれる。

5月にはスズランのかおりが漂うらしい。

この桜も、来週には満開になるのだろう

この桜も、来週には満開になるのだろう

水分神社から徒歩5分で花矢倉(はなやぐら)展望台に着く。

上千本の花矢倉展望台からは、桜に覆われた吉野山が一望できる。

義経一行のしんがりを務めていた佐藤忠信は追いすがる横川覚範ら吉野衆徒にここから弓矢を浴びせ、義経を多武峰へ逃した。

夕方の蔵王堂はひっそりとしていた

帰りは、ロープウェイに乗らず、下千本の桜を見ながら歩いて近鉄吉野駅へ向かった

夕方17時半頃近鉄吉野駅に到着

今回の旅で買い求めたのはこの二つ。

八十吉  創業嘉永4年葛の元祖 葛菓子「静ごのみ」(小箱30個入り1,050円)

創業嘉永4年葛の元祖 葛菓子「静ごのみ」(小箱30個入り1,050円)

電話番号は、0746-32-8739(花咲く)

萬松堂  明治初期創業の和菓子店

明治初期創業の和菓子店

名物さくら羊羹(1本850円)は塩漬けした桜の花びらを寒天に閉じこめた風情豊かな逸品

吉野に住んで、あんなにきれいな桜を毎年見ていたら、きっと「花は桜」と思いながら育っていくのだろうなぁと思いました。

飾らない、素朴な桜の花花花‥に包まれ、(思いがけない人たちにも出会うというおまけ付き)ほんわかと幸せな一日でした。

旅の記録topへ戻る

homeへ戻る

(吉野山駅から徒歩5分)

(吉野山駅から徒歩5分) (銅鳥居から徒歩5分)

(銅鳥居から徒歩5分)

金峯山寺(蔵王堂)から徒歩10分

金峯山寺(蔵王堂)から徒歩10分

(吉水神社から徒歩15分)

(吉水神社から徒歩15分)

竹林院前〜奥千本口 所要時間約15分、バス乗車券400円

竹林院前〜奥千本口 所要時間約15分、バス乗車券400円 奥千本口から金峯神社へ向かう

奥千本口から金峯神社へ向かう

静かな拝殿

静かな拝殿

ミヤマカタバミ

ミヤマカタバミ

金峯神社から西行庵に向かう道

金峯神社から西行庵に向かう道

西行庵の近くにある清水

西行庵の近くにある清水

草庵内には安置されている西行の木像の前には満開のアセビの花が供えられていた。

草庵内には安置されている西行の木像の前には満開のアセビの花が供えられていた。

コバノミツバツツジ

コバノミツバツツジ

この桜も、来週には満開になるのだろう

この桜も、来週には満開になるのだろう

創業嘉永4年葛の元祖 葛菓子「静ごのみ」(小箱30個入り1,050円)

創業嘉永4年葛の元祖 葛菓子「静ごのみ」(小箱30個入り1,050円) 明治初期創業の和菓子店

明治初期創業の和菓子店